こんにちは、横浜市の鍼灸マッサージ治療院 feel 院長の佐野です。

今日は、「筋膜のつながり」についてお話しいたします。

私たちの体は、単に筋肉が「1つずつ動く」わけではありません。

実は筋肉どうしが、筋膜・腱膜・靭帯などで強くつながり、ひとつのユニットとして連動しています。

これを「筋連結(きんれんけつ)」または「筋膜連鎖」と呼びます。

筋連結を理解すると、

「なぜ腰が硬いのに太ももが痛むのか」

「肩こりなのに腕の動きが悪いのか」

といった“離れた場所の不調”が見えてきます。

■ 1. 殿筋群(大殿筋・中殿筋・梨状筋)と骨盤の連結

お尻まわりの筋肉は、体の“土台”である骨盤を支えるチームのような存在です。

大殿筋は腸骨・仙骨・仙結節靭帯から起始し、腸脛靭帯や大腿骨の殿筋粗面に停止します。

中殿筋・小殿筋・梨状筋もそれぞれ骨盤から起こり、股関節を取り囲むように配置されています。

これらの筋群は筋膜や腱膜を介して強固に連結し、体幹の動きを下肢に伝達します。

たとえば歩行時には、大殿筋が骨盤の安定を担い、梨状筋や中殿筋が脚を前後・左右に制御します。

そのため、この連結が硬くなると——

腰からお尻にかけての張り感

股関節の詰まり感

階段や立ち上がり動作の違和感

といった症状につながります。

特に仙骨〜梨状筋〜中殿筋の境界は、筋膜性のつながりが強く、トリガーポイントが連動して活性化しやすい部位です。

■ 2. 腸脛靭帯と大腿外側の連結

太ももの外側には「腸脛靭帯(ちょうけいじんたい)」という厚い筋膜が走っています。

これは大腿筋膜張筋と大殿筋から伸びた腱膜が合流したもので、骨盤から脛骨外側まで続く張力伝達ラインです。

歩行・ランニング・階段動作などで骨盤の安定を保つために重要な役割を果たします。

しかし、腸脛靭帯や大腿筋膜張筋が過緊張を起こすと——

膝の外側痛(腸脛靭帯炎)

太もも外側の張りやしびれ

骨盤の左右バランスの崩れ

といったトラブルを引き起こします。

つまり、「太もも外側の痛み」は局所の問題だけでなく、

骨盤周囲の筋膜連結が硬くなっているサインでもあるのです。

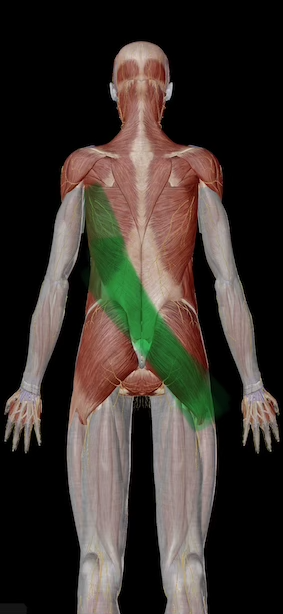

■ 3. 広背筋〜大殿筋〜腸脛靭帯の“後面連鎖”

背中からお尻、さらに太ももの外側まで続くこの連結は、

「後方斜走筋膜連鎖(posterior oblique sling)」と呼ばれます。

広背筋は体幹後面の大部分を覆い、対側(反対側)の大殿筋と胸腰筋膜を介してつながっています。

つまり、右の背中の筋肉が左のお尻を引っ張るような構造です。

このラインは体をねじる・ひねるといった動作に深く関わり、

歩行や投球、ゴルフ・テニスのスイングなど回旋動作の安定軸となります。

この連結が乱れると——

腰の片側だけが張る

体をひねると腰や肩がつっぱる

左右どちらかの股関節に違和感が出る

といった症状が現れやすくなります。

筋膜のつながりとしては「背中〜腰〜反対側の殿部〜太もも外側」まで、

ひと続きのラインとして働いていることが臨床的にも確認されています。

後方斜走筋膜連鎖(posterior oblique sling)

■ 4. 肩後面の連結(棘下筋〜小円筋〜上腕三頭筋長頭)

肩甲骨の後面では、棘下筋・小円筋・上腕三頭筋長頭が隣接して走行しています。

これらは腱膜レベルで連続しており、**肩の後方安定性をつくる“後方ユニット”**です。

この部位は、日常生活ではあまり意識されませんが、

デスクワークや長時間の前かがみ姿勢で負担が集中しやすく、

小さな筋肉どうしが癒着・硬化を起こしやすい場所でもあります。

棘下筋のトリガーポイントは小円筋に波及し、

さらに上腕三頭筋長頭の付着部まで関連痛を引き起こすことが多いと報告されています。

このため、肩の後ろ側の硬さを放置すると、

四十肩・五十肩・肩甲骨の動きづらさにつながることがあります。

■ 5. 後頭下筋群〜頸板状筋〜僧帽筋上部の連結

首から肩にかけての後面も、非常に強い筋膜連結を持つエリアです。

後頭下筋群(後頭部の深い筋)から頸板状筋・僧帽筋上部へと層をなして連続し、

頭の位置・姿勢の保持・目の動きまで関係しています。

このラインは、現代人に最も負担のかかる筋連結のひとつです。

長時間のスマホ操作やPC作業によって、常に軽い緊張状態に置かれます。

その結果——

首こり・肩こり

頭痛・めまい

目の奥の重だるさ

といった症状が現れやすくなります。

特に後頭下筋群のトリガーポイントは眼精疲労との関連が強く、

自律神経症状(頭重感、集中力低下)に関与することもあります。

■ みんなができるラジオ体操で筋膜の流れを整える

実は「ラジオ体操」は、筋膜の観点から見ても非常に理にかなった全身運動です。

わずか3分の中に、前屈・後屈・側屈・回旋といったあらゆる方向の動きが含まれており、全身の筋連結をバランスよく刺激します。

肩や背中、骨盤まわりの筋膜ラインがリズミカルに伸び縮みすることで、体液循環が高まり、全身の滑走性が整います。

毎朝のラジオ体操を日々のケアに取り入れてみてください。

■ まとめ

筋肉は、単独で働くのではなく、筋膜や腱膜を介してチームのように連動する構造を持っています。

この“つながり”がしなやかに動いている時、力は全身にスムーズに伝わり、姿勢や動作も安定します。

しかし、どこかの筋膜が硬くなったり、滑走が悪くなったりすると、その影響は思いがけない場所に現れます。

たとえば——

バンザイをした時に、右腕だけ上がりにくい

歩くといつも片方の腰や膝が重く感じる

首や肩のこりが取れず、背中まで張ってくる

こうした不調は、筋膜の“つながり”のどこかで動きのエラーが起きているサインです。

一部の筋肉をもむだけでは改善しにくいのは、全身が連動しているからです。

体のどこかに違和感を感じた時は、その原因が「離れた場所」にあるかもしれません。

トリガーポイント治療は、この筋膜連鎖を整え、全身のバランスを取り戻すアプローチです。

筋肉と筋膜のチームワークを整えることで、体は本来のしなやかさを取り戻します。

=筆者:佐野 聖(さの ひじり)/ はり・きゅう・マッサージ治療院 feel 院長=

1995年に鍼灸マッサージ師(国家資格)を取得し、整形外科勤務からキャリアをスタートしました。臨床の現場で数多くの症例に携わる中で、痛みの多くが筋肉や筋膜に由来することに注目し、2003年に横浜で「はり・きゅう・マッサージ治療院 feel」を開業。筋筋膜性疼痛症候群(MPS)やトリガーポイント治療を専門に据え、肩こり・腰痛・坐骨神経痛・五十肩・頭痛など、慢性的な痛みに取り組んできました。

その治療技術や臨床経験は、鍼灸専門誌『医道の日本』でも特集として紹介されています。